Wie das System Kyub des Hasso-Plattner-Instituts digitales und analoges Lernen zusammenführt

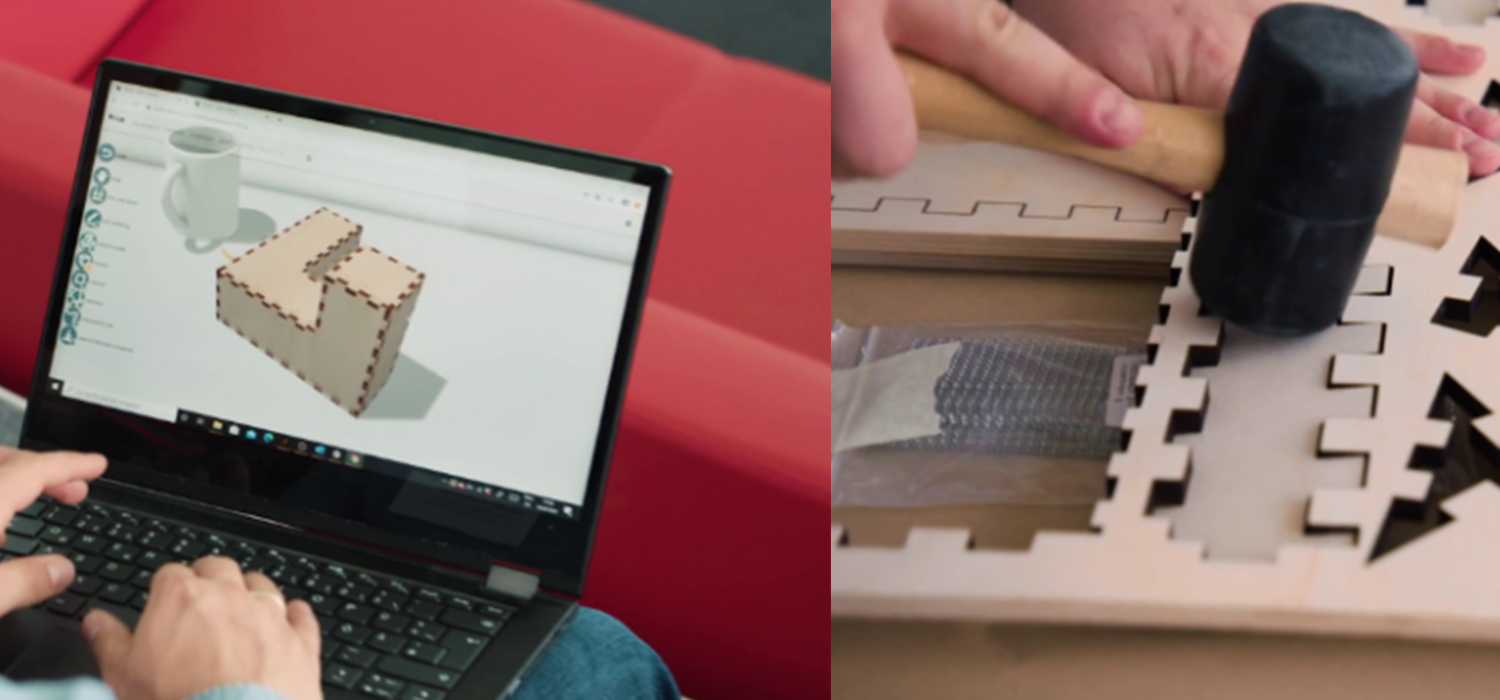

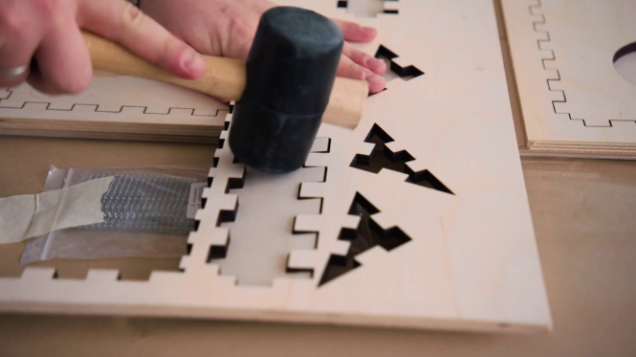

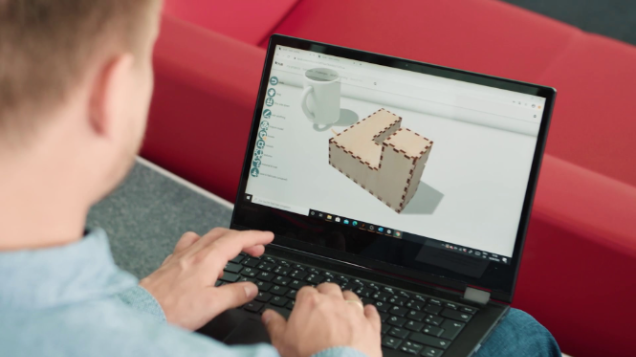

Schüler:innen, die innerhalb einer Schulstunde einen Stuhl, eine Gitarre oder einen Lautsprecher entwerfen, dann im 3D-Modell weiterentwickeln, mit einem Computer-gesteuerten Lasercutter aus Holz Stücke ausschneiden und diese Stück für Stück zu einem Prototypen zusammensetzen – ist das der Unterricht der Zukunft?

Digitales und analoges Lernen sind in Deutschlands Schulen noch weit voneinander entfernt. Das interdisziplinäre System Kyub des Hasso-Plattner-Instituts könnte das ändern. Mit Frontalunterricht, Schulbüchern und klassischen Lernkonzepten hat Kyub allerdings nur noch wenig zu tun. Es besteht aus drei Hauptkomponenten: einem Curriculum von herausfordernden Projekten, einer Software, die über alle gängigen Webbrowser funktioniert und schließlich einem Lasercutter. Die Software unterstützt Schüler:innen dabei, digital einen Alltagsgegenstand zu konzipieren. Die dazugehörigen Bauteile werden über den Lasercutter, gesteuert von der Software, passgenau ausgeschnitten und eigenhändig im Klassenzimmer zusammengebaut. Komplexe Lerninhalte werden so greifbar und eigeninitiativ bearbeitet. Das fordert neben analogem Lernen und digitaler Kompetenz auch handwerkliche Geschicklichkeit.

Damit ist die interdisziplinäre Schulstunde aber noch nicht beendet: Die Klasse lernt an den eigenen Objekten. Wie klingt der Schallkörper der Gitarre und was passiert mit dem Sound, wenn der Rumpf vergrößert oder verkleinert wird? In diesem Fall wird Wissen über Physik erfahrbar gemacht, aber genauso können Lehrer:innen sich in den Unterrichtsstunden auch auf Design, Ingenieursgrundwissen oder wissenschaftliche Grundmethodik konzentrieren.

Vom digitalen Konsumieren hin zum Entwickeln und Produzieren

Prof. Dr. Patrick Baudisch, der am Hasso-Plattner-Institut den Fachbereich Human Computer Interaction leitet, ist gemeinsam mit seinem Team für die Entwicklung des Kyub-Gesamtsystems verantwortlich und arbeitet gerade gemeinsam mit der Grace-Hopper-Gesamtschule Teltow an einem Pilotprojekt. Die neue Lernform wird direkt in den Schulalltag integriert und Schulungen, Software-Wartung und die Umsetzung vom Team des Hasso-Plattner-Instituts begleitet.

„Wir wollen Schüler:innen nicht nur zum Konsumenten digitaler Medien machen, sondern bringen ihnen bei, zu entwerfen und zu produzieren. Dadurch führen wir analog und digital aktiv zusammen und diese Kombination ist zentral um das gesteckte Ziel zu erreichen.“, erläutert Baudisch die Herangehensweise. „Digital heißt nicht, dass man fließend TikTok bedient — Digital heißt, aktiv an der digitalen Welt teilzunehmen. Wir geben Schüler:innen die dafür notwendigen Werkzeuge an die Hand und damit die Chance, sich weiterzuentwickeln.“

Der Unterricht vermittelt nicht nur die digitale Kompetenz, die es braucht, um das Programm zu bedienen, sondern auch die Kompetenz, um im Programm die eigenen Ideen zu konfigurieren. Beim anschließenden Zusammenbauen der einzelnen Teile geht es darum, den eigenen Entwurf auf seine Funktionalität zu überprüfen. Die digitale Idee wird somit tatsächlich anfassbar.

Eine Schulstunde, ein Projekt

Das Besondere ist die Schnelligkeit, mit der es das Kyub-System erlaubt Projekte umzusetzen. Das ist essenziell für den Einsatz in Schulen. Denn vom Entwurf bis zum fertigen Stuhl benötigt es nur eine Schulstunde.

„Die Geschwindigkeit des Systems spielt eine große Rolle. Sie erlaubt Schüler:innen nicht nur viel auszuprobieren, sondern insbesondere auch die von uns gestalteten Sequenzen von Herausforderungen durchzuarbeiten. Bevor Schüler:innen etwa ihre eigene Gitarre gestalten und bauen, arbeiten sie sich in ein bis zwei Stunden durch eine Serie von sieben Saiteninstrumenten, in denen die einzelnen Elemente einer Gitarre schrittweise eingeführt und verstanden werden. Das erlaubt den Lernenden, die eigene Gitarre am Ende vor dem Hintergrund, der dabei erworbenen Expertise zu entwerfen und zu bauen.“, so Baudisch.

Die Lerninhalte werden vertieft, indem die Schüler:inen Inhalte mit Hilfe des Programms variieren und bereits Gelerntes dabei umsetzen — so kann Innovation entstehen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem verdrillten Gitarrenhals? Welche Statik braucht ein Stuhl, um als solcher zu funktionieren?

Lehrer:innen können so mit dem Kyub-System gezielt bestimmte Lerninhalte vertiefen und an lebensnahen Beispielen einen innovativen Unterricht für die Schüler:innen gestalten. Der Fokus auf Schallwellen oder Statik zieht Lerneinheiten in Physik nach sich. Für Statik braucht es Mathematik und Ingenieurswissen. Genauso aber können Design oder geschichtliche Aspekte zur Sprache kommen. Je nachdem, wie Kyub und der klassische Lernplan kombiniert werden, kann sich die Klasse an automatischen Voreinstellungen des Programms bedienen.

Dabei entscheiden Lehrer:innen welche Herausforderungen die Schüler:inner stellen wollen, und wo das System helfen darf. Geht es in der Zielsetzung des Kurses zum Beispiel in erster Linie um ein ansprechendes Stuhl-Design, dann fügt Kyub beim Entwerfen selbstständig die notwendigen Verstärkungen ein, so dass der Stuhl im Alltag funktioniert. Fasst der Lehrplan jedoch Aspekte der Statik ins Auge, können genau diese Automatismen deaktiviert werden, so dass sich in der Praxis schnell bemerkbar macht, ob der Stuhl überhaupt einsatzfähig ist. Wer vor Schwierigkeiten steht, muss aktiv nach Lösungen suchen. Das ist näher am richtigen Leben als es der übliche Schulbetrieb sonst leisten kann.

Das HPI-Team rund um Prof. Dr. Patrick Baudisch teilt gern seine Erfahrungen und geht mit anderen Schulen in den Austausch. Kontakt können Sie über folgende Mailadresse aufnehmen: schule@kyub.com

Kyub, ein Tag mit Lehrer:innen der Grace-Hopper-Gesamtschule Teltow:

https://www.youtube.com/watch?v=IgtUjycP5hY

Mehr über den MTH Blog

Die Medientechnologien der Zukunft werden bereits heute angewendet – nicht nur im Entertainmentbereich sondern in den unterschiedlichsten Branchen. Für unseren MediaTech Hub Potsdam Blog spricht Christine Lentz einmal im Monat mit Tech-Enthusiast:innen, Unternehmer:innen und Forscher:innen und erzählt die Geschichten, die hinter ihren innovativen Geschäftsmodellen, Ideen, Projekten oder Kooperationen stecken.